Les sociétés secrètes en Chine : De l’ordre confucéen à la Chine populaire

Il y a cent-vingt-cinq ans en 1840-1842, les frégates de la reine Victoria et les fantassins anglais en habits rouge forcent les portes de la vieille Chine. C’est la première guerre de l’opium.

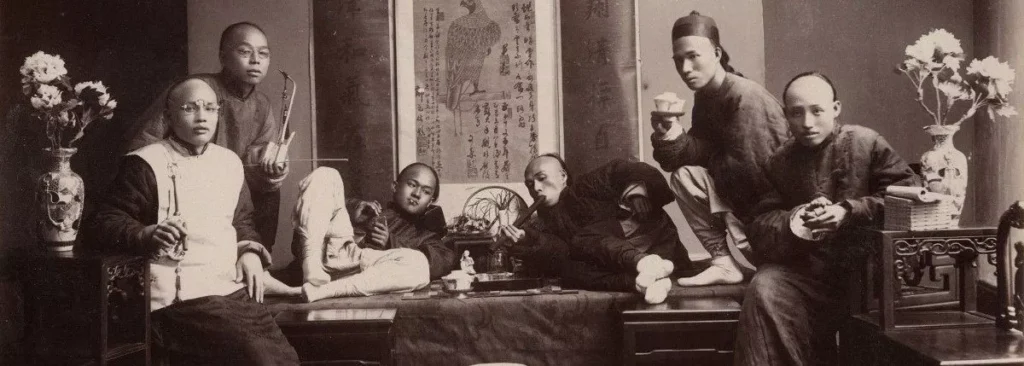

Mais au moment où les Occidentaux vont se heurter aux structures sur lesquelles repose l’ordre établi l’Empire du Milieu, en fait, à côté du gouvernement impérial, du système politique social et religieux traditionnel, existent des multitudes de sociétés secrètes aux noms pittoresques : Lotus Blanc, Bande Verte, Triade, Grand Couteau… Ces organisations solidement implantées dans le pays, souvent depuis des siècles, sont en pleine force et les autorités impériales savent qu’il faut compter avec elles.

Un siècle sépare ce premier choc du grand bouleversement imposé à la Chine par la victoire des communistes en 1949. Pendant toute cette période, les sociétés secrètes ont tenu une place importante dans la vie politique et sociale chinoise; elles ont influé sur le cours des événements, elles ont étayé la résistance à la pénétration occidentale, aidé à façonner l’histoire de la Chine.

A l’heure où tant d’ouvrages consacrés à la Chine moderne sont jetés sur le marché avec des méthodes publicitaires dignes du lancement d’appareils électro-ménagers, sans souvent faire autre chose que se répéter l’un l’autre, il vaut mieux sans doute la peinde d’éclairer sous cet angle nouveau l’histoire de la Chine au XIXe et au XXe siècles.

L’ordre confucéen vers 1840

A la fois témoins et acteurs de l’évolution de la Chine vers le modernisme, les sociétés secrètes, dans la période qui va de 1840 à 1949, demeurent profondément enracinées dans le système politique et social traditionnel; il vaut donc la peine de s’arrêter brièvement sur celui-ci.

On peut le définir comme un féodalisme bureaucratique fortement centralisé.

L’agriculture :

c’est l’activité dominante. Elle occupe la très grosse majorité de la population et fournit la très grosse majorité de la production chinoise en quantité et en valeur. Les activités d’appoint (artisanat rural, pêche, collecte en forêt) ne sont pas à négliger.

Dans le hiérarchie sociale officielle du confucianisme, les paysans viennent immédiatement après les lettrés-fonctionnaires et avant les artisans. Les « perfides marchands » figurent au dernier rang.

Il existe encore des communautés villageoises, souvent liées par la tradition d’une origine familiale commune et formant donc un « clan ». Mais des liens de dépendance économique y sont depuis longtemps apparus avec la propriété privée de la terre, et bien des paysans travaillent les champs des riches propriétaires fonciers, les di-zhu (maîtres de la terre) auxquels ils payent fermage. Le paysan chinois, même quand il travaille sa propre terre est également soumis au pouvoir des notables ruraux par les liens de l’usure. La paysannerie est pauvre, sans cesse à la merci d’une mauvaise récolte, toujours prête à se soulever contre l’ordre établi et l’oppression féodale.

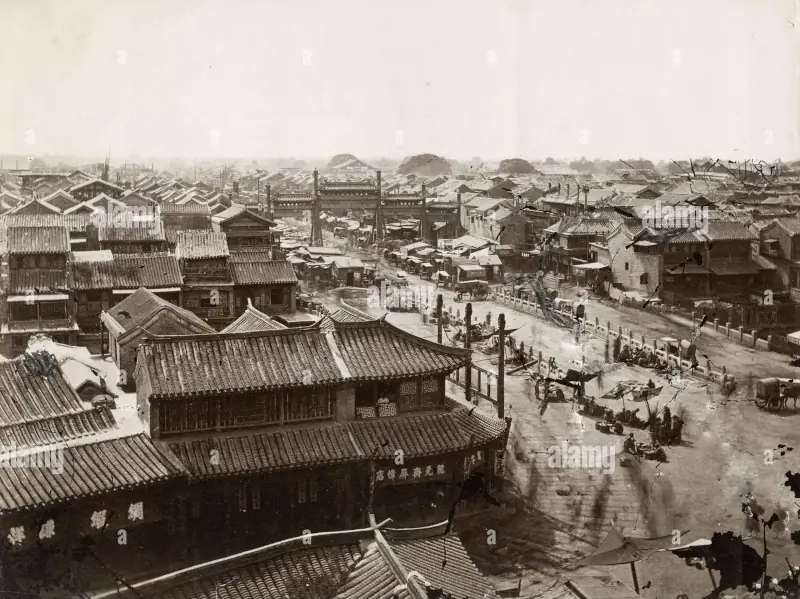

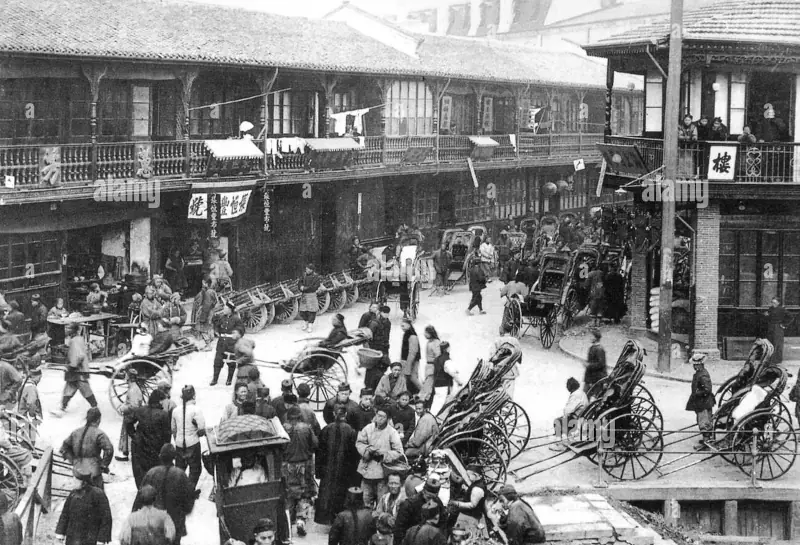

Les villes :

vastes, prospères, elles sont parfois d’immenses métropoles comme Pékin, Nankin ou Canton. Essentiellement centres politiques et administratifs, résidences de notables et de leur clientèle, elles consomment les produits de la campagne sans rien apporter à celle-ci en retour. Les produits de l’artisanat urbain, malgré leur haute qualité technique, ne sortent guère des murs qui ferment la ville, sauf pour certains produits très spécialisés qui sont l’objet d’un commerce à longue distance.

Depuis plusieurs siècles, des germes de capitalisme industriel et commercial sont apparus dans certains secteurs comme le textile de luxe (région du Bas-Yangzi). Le système social leur interdit toute possibilité de développement.

Au bas de l’échelle des valeurs sociales, on l’a vu, se trouvent les marchands : c’est là la réaction de défense d’une société agricole, analogue au péché mortel dont notre chrétienté médiévale frappait le prêteur à intérêt. Un riche marchand préférera toujours entrer dans la bureaucratie ou y faire entrer ses fils, plutôt que d’étendre et de faire prospérer ses affaires. Dans la bureaucratie seulement, il est possible de trouver prestige et profit.

La bureaucratie :

à l’aube de l’âge moderne, dans la Chine impériale, l’appareil d’Etat demeure une réalité autonome et toute puissante. Elle détient un « pouvoir de fonctions » et constitue en fait une classe dirigeante.

Sa position dominante remonte sans doute à l’âge où la propriété privée des moyens de production n’existait pas, à une société « asiatique » dont les maîtres dirigeaient le travail des communautés de village et vivaient à leur dépens. Certes, depuis deux millénaires environ, il existe un contrôle privé des propriétaires fonciers sur la production agricole (possession et contrôle qui, dans le féodalisme occidental, constituent la source principale de puissance et de richesse); mais la bureaucratie conserve le véritable pouvoir, à côté d’ailleurs d’importantes responsabilités économiques : concentration du riz dans les greniers impériaux, contrôle de l’irrigation, surveillance des mines, etc, qui sont des vestiges de son ancien rôle d’organisateur de la production.

Cette bureaucratie se recrute dans les familles de notables et aussi de marchands, c’est-à-dire chez ceux qui ont le temps et les moyens d’étudier. Pourtant, elle s’ouvre parfois à quelques fils de paysans pauvres.

Elle constitue un immense et complexe appareil d’encadrement de toutes les régions de l’empire et de toutes les activités sociales (travaux publics, affaires militaires, fiscalité, justice, vie économique). Pour y entrer, comme pour progresser dans la hiérarchie, il faut passer une série d’examens impériaux portant sur la connaissance des classiques confucéens et de la culture écrite, c’est-à-dire du savoir traditionnel. La bureaucratie, en effet, a pour fonction essentielle de veiller à ce que ne soit pas troublé le bon ordre de la société, reflet de l’ordre cosmique. Elle est conservatrice ou plutôt conservatoire. En effet, dans la philosophie confucéenne, essentiellement « non-interventionniste », gouverner, c’est maintenir les choses en l’état, c’est veiller à ce que la Chine continue à bénéficier du « Mandat du Ciel » (tian-ming).

L’empereur :

à la tête de l’Etat, il est le signe vivant de ce Mandat bénéfique.

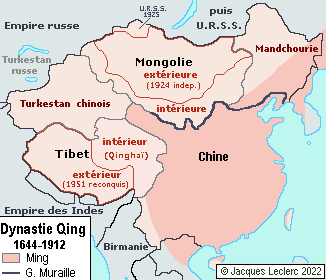

En 1840, cest une dynastie étrangère, d’origine mandchoue, les Qing, qui règne à Pékin. Elle a détrôné au XVIIe siècle la dernière dynastie nationale chinoise, les Ming. Elle a connu des époques de gloire au XVIIIe siècle, mais à mesure que s’avance le XIXe siècle, devant l’incompétence et la corruption des fonctionnaires, les paysans murmurent, les sociétés secrètes s’agitent, et bien des Chinois en viennent à s’interroger sur la validité du Mandat dont l’Empereur est dépositaire.

La philosophie confucéenne, en effet, considère comme légitimes les rebellions qui renversent une dynastie affaiblie (ce fut le cas pour les Ming dont le dernier représentant fut réputé « avoir perdu le Mandat du Ciel »). L’heureux rival du souverain déchu bénéficie à son tour du Mandat et restaure l’ordre social en sa personne. Une révolution, en chinois, se dit ge-ming (« rupture de mandat »).

Un système conventionnel complet

Cette société bureaucratique et féodale n’est pas dépourvue d’unité. Au contraire, la Chine, depuis des millénaires et sans solution de continuité, présente une extraordinaire et singulière cohésion.

Mais cette unité existe essentiellement au niveau de l’appareil de l’Etat et ses bases économiques sont fort réduites. Chaque province vit de sa propre vie économique et sociale; ses fonctionnaires y disposent d’une large autonomie administrative et financière (même s’ils sont fréquemment mutés de province en province). La multiplicité des sociétés secrètes, le caractère local ou régional de leur implantation, […] ne sont qu’un reflet de cette dispersion géographique de la société et de l’économie chinoises.

La Chine traditionnelle se présente donc comme un système social clos, complet, total. Pas de distinction entre le militaire et le civil (les mandarins assument indifféremment des charges dans l’un ou l’autre domaine); entre le religieux et le temporel (le confucianisme est à la fois un système de gouvernement et une conception de la place de l’homme dans le monde); entre la société et la nature (l’homme n’est qu’un élément parmi d’autres dans l’ordre cosmique).

Certes, ce système tolère à ses côtés des religions populaires :

- le bouddhisme, venu de l’Inde au Moyen Age : il prêche le renoncement, l’élévation morale, la transmigration des âmes;

- le taoïsme, plus ancien et plus original : ensemble de pratiques magiques et de techniques naturistes visant à libérer l’individu, à l’aider à se dépasser lui-même à la recherche de la « Voie » (Dao);

mais ces religions ne se prolongent pas, comme le confucianisme, en un système complet de pensée et d’organisation politique et sociale.

Cette société traditionnelle chinoise est donc entièrement conventionnelle, régie par des règles, des rapports fixés une fois pour toutes. Ces règles s’expriment, par exemple, dans les « cinq relations » (empereur-sujet; père-enfants; mari-femme; frère aîné-frère cadet; ami-ami), dans la discipline familiale, dans l’autorité des vieillards, dans les conventions de politesse, dans les obligations de l’apprenti envers le maître-artisan, du disciple envers le professeur, aussi bien que dans les rites (li) relatifs aux rapports avec l’empereur et avec ses représentants.

Toute la vie chinoise est hautement socialisée, conceptualisée.

De cet ordre confucéen, de ces conventions sociales, les sociétés secrètes prennent vigoureusement le contre-pied (on verra qu’elles sont, par exemple, féministes). Mais elles se proposent aussi de construire – au moins symboliquement – un système de règles et de conventions politiques aussi complet que celui auquel elles s’opposent.

En somme, elles sont le reflet de la société établie, tout en constituant, depuis des siècles, la principale force d’opposition politique et de dissidence religieuse.

La plupart des sectes remontent à une époque ancienne : le Lotus Blanc, par exemple, au XIIe siècle.

Dans la Chine traditionnelle où se confondent la puissance politique de la classe dirigeante (la bureaucratie) et sa puissance économique (l’exploitation féodale des paysans), le mécontentement contre l’ordre établi vise conjointement les riches et l’Etat. D’où des révoltes paysannes qui jalonnent toute l’histoire des grande dynasties chinoises.

Les sociétés secrètes, dans les siècles passés, ont eu bien souvent l’initiative de ces révoltes. Elles leur fournissaient des cadres, assuraient par leurs rites et leurs formules magiques la mobilisation idéologique des paysans révoltés contre l’orthodoxie confucéenne et leur offraient, après l’échec de la jacquerie, des structures de repli.

Cette association entre sociétés secrètes et agitation paysanne se perpétuera au XIXe siècle jusqu’en plein XXe siècle avec le mouvement des Piques Rouges.

Tout aussi traditionnellement, les sociétés secrètes sont associées à la lutte contre l’étranger, l’envahisseur. Le chef de la révolte qui, au XIVe siècle, chassa les Mongols et fonda la dynastie des Ming, passait pour être affilié au Lotus Blanc. De même, depuis qu’au XVIIe siècle l’empire est tombé aux mains des Mandchous, les sociétés secrètes et en particulier la Triade, combattent inlassablement ces nouveaux barbares et demandent leur expulsion. Elles contribueront d’ailleurs effectivement à leur chute, en 1911.

Mais de 1840 à 1949, l’histoire moderne et contemporaine1 de la Chine est essentiellement marquée par les tentatives de pénétration des Occidentaux d’abord, puis des Japonais. Ces nouveaux adversaires étrangers susciteront un mouvement national d’opposition dans lequel les sociétés secrètes joueront un rôle parfois prépondérant.

Cent ans d’invasion et de révolution

Qu’il suffise ici de souligner les grands traits de l’évolution de la Chine entre 1840 et 1940, avant de revenir en détail sur l’activité des sociétés secrètes.

Au milieu du XIXe siècle, les guerres de l’opium ouvrent de force la Chine aux activités commerciales des étrangers et assurent à ceux-ci une série de privilèges par les « traités inégaux » : occupation de certains quartiers des villes (les « concessions ») et facilités douanières notamment.

Vers 1895-1900, les Puissances obtiennent, toujours de force, de nouveaux avantages : concessions minières et ferroviaires, zones d’influence, etc. C’est le break-up of China, l’irruption forcée. L’Etat chinois tombe de plus en plus sous le contrôle conjoint des Puissances, et ne sera plus, dira Sun Yat-sen, qu’une « hypocolonie ».

Au XXe siècle, apparaît un nouvel adversaire : le Japon. Un moment associé aux Occidentaux, mais bientôt leur rival, il ne cherche d’abord que des avantages économiques et diplomatiques. En fait, il annexe la Mandchourie en 1931 et, de 1937 à 1945, occupe tous les grands centres urbains sauf à l’Ouest.

Mais ce siècle est aussi celui de la résistance chinoise à la pénétration étrangère : timide au XIXe siècle, en particulier de la part des autorités impériales, et mal organisée, cette résistance est beaucoup plus déterminée au XXe siècle. Le Japon croyait le pays à sa merci en 1937 : en fait, il sera militairement incapable de l’occuper tout entier.

A maintes reprises, on trouvera parmi les forces de résistance nationale, les sociétés secrètes. De ce point de vue, l’épisode des Boxeurs est loin d’être un indice isolé.

Pendant cette même période, la Chine se trouve brusquement confontrée avec le monde moderne, avec la science, la technique de l’Occident. Elle va s’en trouver profondément transformée.

D’immenses villes modernes apparaissent, comme Changhai qui, un siècle plus tôt, n’était qu’une simple bourgade. Ces agglomérations vivent du commerce international, les lignes de navigation à vapeur y font escale, de nombreuses usines s’y installent; la vie quotidienne s’y transforme avec les transports en commun (tramways, autobus), l’électricité, la grande presse, les Universités de type occidental.

Dans l’intérieur du pays, on construit, depuis la fin du XIXe siècle, de nombreuses voies ferrées, surtout dans le Nord. Des étrangers ouvrent et exploitent des mines. Les progrès de l’économie capitaliste sont d’abord dûs aux grands intérêts financiers étrangers, mais un secteur moderne apparaît aussi dans l’économie nationale chinoise : banque, commerce de gros, industrie légère.

Ces transformations de l’économie entraînent évidemment de profondes modifications des structures sociales. La hiérarchie quadripartite traditionnelle : lettrés, paysans, artisans, marchands, qui caractérisait encore la société chinoise vers 1840, éclate de partout. L’artisanat décline, de même que le prestige des lettrés confucéens. En 1906 sont abolis les examens impériaux.

En revanche, malgré la dure concurrence qu’elle soutient face aux entreprises étrangères si nombreuses, la bourgeoisie est en pleine ascencion. D’autres couches nouvelles apparaissent : l’intelligentsia moderne, la jeunesse des écoles, avide de science et hostile à la vieille Chine. Le prolétariat industriel, recruté chez les paysans pauvres et sans-travail des villes, quoique misérable et sans traditions, tire sa puissance de sa concentration en quelques points décisifs.

Les sociétés secrètes s’appuyaient – tout en les minant – sur les bases sociologiques et idéologiques de l’ancienne société : la stagnation économique, le caractère local et étroit des relations sociales, le poids de la tradition et le respect de l’autorité (fût-ce celle d’un hors-la-loi), la routine et la superstition. Les transformations modernes de la vie chinoise allaient donc signifier, à plus ou moins long terme, leur disparition. Mais, dans le même temps, ces transformations élargissent considérablement la base sociale de ces groupements archaïques, en particulier dans les masses populaires urbaines. Les paysans misérables qui affluent vers Changhaï et les autres grandes villes, privés de tout appui, se raccrochent naturellement aux sociétés secrètes. Aussi, jusqu’au début du XXe siècle, loin de dépérir, vont-elles connaître dans les villes un regain d’influence.

Enfin, dans les quelque cent années qui séparent les guerres de l’opium de la Libération, vont éclore d’intenses luttes révolutionnaires de caractère moderne, visant à éliminer un Ancien Régime rétrograde, corrompu, incapable de tenir tête aux étrangers et d’engager le pays dans la voie du progrès. Il ne s’agit plus du tout de la traditionnelle « rupture du Mandat » qui portait seulement au pouvoir une dynastie nouvelle.

Les objectifs de cette révolution chinoise ne se dessinent toutefois que progressivement. Diverses formations sociales ou organisations politiques les prennent en charge, successivement.

Le mouvement paysan des Tai-ping (1851-1864) s’attaque aux Mandchous, cherche à instaurer un système social original qui évoque le communisme agraire primitif et remplace le confucianisme par un syncrétisme dérivé à la fois des cultes paysans traditionnels et de l’enseignement des missionnaires protestants de Canton. Victimes à la fois de leurs propres faiblesses et de l’aide que les Occidentaux apportent aux Mandchous, les Tai-ping échoueront.

La vague révolutionnaire reflue pendant trente ans et se ranime seulement à la fin du XIXe siècle quand, sous l’impulsion de la nouvelle intelligentsia et avec le soutien de la bourgeoisie moderne, s’organisent des associations républicaines, en particulier le Tong-Meng-hui (« Ligue Jurée ») de Sun Yat-sen, précuseur du Guo-min-dang. En 1911, après maints essais infructueux, elles parviennnent à détrôner la dynastie Qing et à instaurer une république dont Sun Yat-sen, devient le président. Mais cette république progressiste dégénère vite en anarchie militaire et en conservatisme social.

Le Mouvement du 4 mai voit l’intelligentsia et la bourgeoisie protester contre certaines dispositions du Traité de Versailles, jugées inacceptables pour le patriotisme chinois. Il est le point de départ d’une révolution plus radicale, qui met à la fois en cause le régime politique et les structures sociales. L’initiative appartient désormais au parti communiste chinois, fondé en 1921 par des dirigeants du 4 mai et lié étroitement au prolétariat industriel, à l’intelligentsia radicale, à la paysannerie pauvre.

S’alliant au Guo-min-dang, puis le combattant impitoyablement après la volte-face de celui-ci en 1927, concentrant son action dans les villes ouvrières avant de déplacer vers les campagnes le centre de gravité de la révolution, se fixant des objectifs de lutte agraire radicale pour donner la priorité, à partir de 1937, au « salut national » face au péril japonais, le parti communiste chinois passe progressivement au premier plan et prend le pouvoir en 1949.

Source : Jean Chesneaux

- Les historiens chinois appellent ordinairement « moderne » (fin-dai) la période qui va des guerres de l’opium au Mouvement patriotique du 4 mai (1840-1919) et « contemporaine » (xian-dai) celle qui va du 4 mai à la Libération de 1949. Ces deux termes n’ont donc pas la même valeur chronologique qu’en Occident. ↩︎